同理心:跨过理工科与人文社科艺术的桥梁

日记

近期在继续尝试整理一些在我过去的成长经历中给我带来启发的事物,某种意义上也是一种自我观察的状态。当然这个视角比较私人,更适合放在博客上,估计未来的博文也会是类似的方向。关于同理心与理工科、人文社科的关系,是其中的一个比较重要的认知基础。

过去的我属于是纯纯理工男,对于技术之外的事情不甚关心。也许是跨越多个圈层的成长经历使然,外加高敏感容易共情的性格,让我无法回避很多问题,也因此陷入很长时间的撕裂与内耗状态。

内耗的同时,伴随的是数年的阅读与探索,内心人文与理工的隔阂逐渐打通,回头看有种一步步走向柳暗花明的感觉。前几天刷到小红书网友的帖子,想起这个话题,顺带评论提了一嘴,再看也许可以继续展开整理一下。

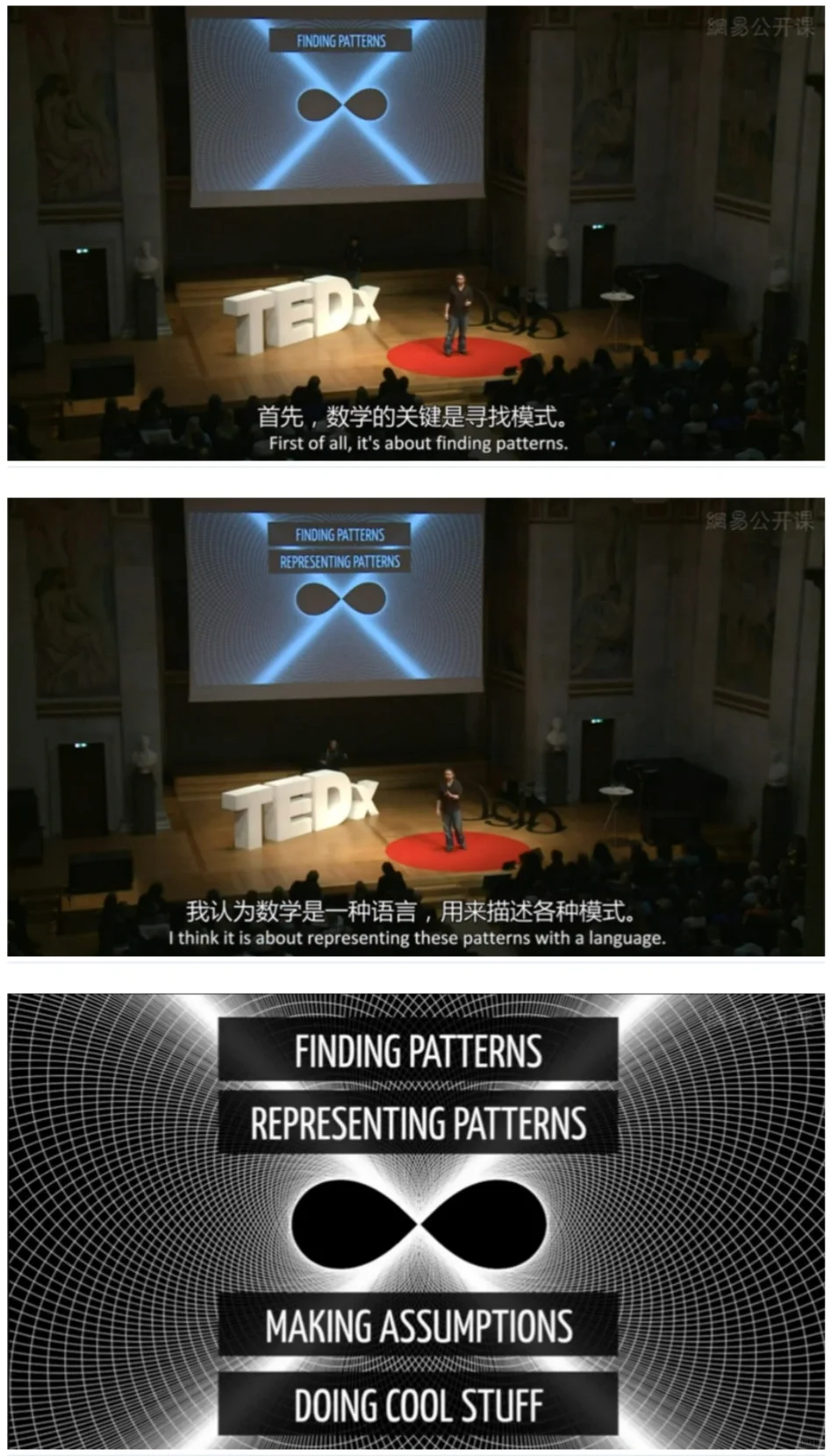

一切的开始是 Roger Antonsen 老师的演讲 《数学是理解万物之源》,老师聊到,理解的本质在于转换角度的能力,以及��其中蕴含的数学思维和想象空间。

数学的关键

数学的关键

在这个视角下,面对复杂问题,我们可以通过数学语言,用隐喻和类比的手段,转化为直觉易于理解的视角。而隐喻和类比,背后也来源于人类共有的同理心与共情能力。从这个角度来看,数学乃至于理工科与人文社科艺术之间,其实并没有太多的隔阂。

数学与共情

数学与共情

进一步的打通,来自于 19 年开始看一些不太理工的书籍,偶然在学校图书馆翻到的《禅与摩托车维修艺术》。作者借摩托车旅行的思考,穿插了许多关于科学与艺术、古典与浪漫的分裂的讨论。

在其中也尝试用“良质”的概念去重组那些被割裂的东西,以及现实中可能只可意会不可言传的现象,以求内心的平静自洽,乃至于探讨到"良质"与东方道家哲学等关系,挺有意思。

知乎上有一篇写的很不错的书评,描述了书中的比喻,类似于楼上 Roger 老师说到的的隐喻与共情的视角:

另外作者的比喻非常精巧,思想的鬼魂、分析的刀子、心灵的高原地带、理性教会、溶液结晶、公牛两角的两难问题、知识火车和良质铁轨。贴切巧妙,读起来非常美。

随着阅读的进行,心境也是随着这本书的推进而走向平和,行动也不自觉在贴近“良质”与其带来的“心流”状态,这样的状态仿佛冥冥中会带来一个向好的指引,帮助自己把一些不确定的事情做好。

当然,这里给我的启发主要还是在理工科领域,再接下来的彻底开窍,来自于朋友推荐的费孝通的《乡土中国》,在开头构建概念的视角给我很大的启发,费老说“概念在这个意义上,是我们认识事物的工具”。这本书也是尽可能少的引入抽象概念,用最平实的语言,把中国最基层社会的方方面面勾勒起来。

概念与认识事物的工具

概念与认识事物的工具

这也让我一瞬间对各种看似高大上的理工科概念体系突然祛魅,对把关注点放在其背后想要表达的东西,有了更大的信心。当脑海在里这两大块有了更多的打通,各种事物也就这么联系起来,成为一个共情力驱动的互相依赖的知识网络(知识网络的搭建则是 这一篇 的话题)。

至此我可以确信的一点是,理工科的每个知识点背后或多或少都带着一些历史因素,带着背后的权衡与妥协,并非与生俱来。不是他懂这个就一定很厉害,你不懂就是 loser 还是怎么样。

进一步说,在数学和理工科学习方面的许多障碍�,除了那些必须依赖刻意练习产生肌肉记忆才能构建起来的直觉,很多时候只是因为表达过程的欠缺、概念不清晰明确,导致溯源与理解困难。绝大部分情况其实并不需要太纠结与恐惧,干就对了。

本文草稿 2024-11-01 写于小红书,2025-01-31 搬运回 blog